2021.10.22 日本アイ・ビー・エム|事業内容や歴史、ビジョン「コグニティブの時代」を解説

日本アイ・ビー・エムはアメリカ大手コンピュータ関連企業であるIBMの100%子会社で、ハードやソフトなどの製品・ソリューションから、サービス・コンサルティングまで幅広く事業を展開する多国籍企業です。今回は、日本アイ・ビー・エムの歴史やビジョン「コグニティブの時代」について解説していきます。IBMについて興味をお持ちの方は、ぜひご一読ください。

目次

- ・日本アイ・ビー・エムの会社概要

- ・日本アイ・ビー・エムの事業内容

- ・日本アイ・ビー・エムの歴史を振り返る

- ・IBMの提唱する「コグニティブの時代」とは何か?

- ・IBM Watsonとは

- ・IBM Watsonの活用事例

- ・まとめ

日本アイ・ビー・エムの会社概要

最初に、簡単に日本アイ・ビー・エムの会社概要について見ていきましょう。

- ・代表者 :代表取締役社長執行役員 山口 明夫

- ・設 立 :1937年(昭和12年)6月17日

- ・資本金 :1,053億円

- ・売上高 :8,693億円(2020年1月1日至2020年12月31日)

- ・従業員数: 2009年以降非公開 (2008年12月31日時点で16,111人)

- ・所在地 :〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21

日本アイ・ビー・エムの事業内容

日本アイ・ビー・エムの事業内容をご紹介します。情報システムに関わる製品やサービスの提供を軸に幅広い事業を展開しています。

サービス・コンサルティング

- ■ビジネス・コンサルティング・サービス

- ・AI導入コンサルティング

- ・業務自動化(オートメーション)

- ・データ分析コンサルティング

- ・ビジネス・プロセス・アウトソーシング

- ・エッジ・コンサルティング

- ・経理財務・経営管理

- ・オペレーション・コンサルティング

- ・調達と戦略ソーシング

- ・リスクと不正管理

- ・サプライチェーン

- ■デザインとビジネス戦略

- ・顧客体験コンサルティング

- ・e-コマース・コンサルティング

- ・マーケティング・コンサルティング

- ・Salesforceコンサルティング

- ■ハイブリッド・マルチクラウド

- ・事業継続サービス

- ・クラウド・サービス

- ・ネットワーク・サービス

- ・デジタル・ワークプレース・サービス

- ■人材管理・人材育成サービス

- ・人事アウトソーシング(人事BPO)

- ・人材育成

- ・人事変革

- ・人材獲得

- ■アプリケーション・サービス

- ・アプリケーション開発サービス

- ・アプリケーション・モダナイゼーション

- ・エンタープライズ・アプリケーション管理

- ・エンタープライズ・アプリケーション・サービス

- ■セキュリティー・サービス

- ・アプリケーション・セキュリティー

- ・クラウド・セキュリティー

- ・データ・セキュリティー

- ・ID管理とアクセス管理

- ・マネージド・セキュリティー・サービス(MSS)

- ・セキュリティー・ガバナンス

- ■テクノロジー・サポート・サービス

- ・オープンソース・サポート

- ・マルチベンダーITサポート

- ・IBMハードウェアとソフトウェア

製品・ソリューション

- ・デジタル化の中核ソリューション

- ・主な製品・プラットフォーム

- ・業種・業界別ソリューション

- ・人工知能(AI)

- ・自動化(オートメーション)

- ・ブロックチェーン

- ・業務オペレーション

- ・クラウド

- ・アナリティクス

- ・ITインフラストラクチャー

- ・セキュリティー

- ・サプライチェーン

- ・ファイナンシング

日本アイ・ビー・エムの歴史を振り返る

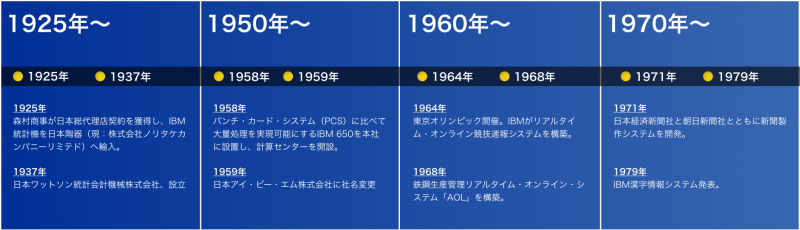

日本アイ・ビー・エムの会社の歴史について、当時の時代背景なども交えながら年代別に解説していきます。

IBMの創立

日本アイ・ビー・エムの歴史に入る前に、親会社にあたるアメリカのコンピュータ関連企業、IBM(アイビーエム、正式名: International Business Machines Corporation)の成り立ちについて簡単に触れておきます。IBMは世界170カ国以上で事業展開するテクノロジー企業で、創立は1911年まで遡ります。資産家のチャールズ・フリントがHollerith’s Tabulating Machine社、食肉スライサーメーカーのComputing Scale Company of America社、商用時計メーカーのInternational Time Recording社を繋いだことから、IBMの前進である合弁会社のComputing-Tabulating-Recording(C-T-R)社が設立されました。また、C-T-Rは1924年に社名をIBM(International Business Machines Corporation)に変更しています。

創業期

日本アイ・ビー・エムの創業は1937年で、前身は日本ワットソン統計会計機械株式会社です。元々は、原材料を中心に扱う老舗総合貿易商社の森村商事が、顧客である日本陶器にIBM統計機を輸入したことがはじまりです。1925年頃、日本陶器が製造する日本陶磁器はアメリカで人気がありました。そんな中、日本陶器の陶磁器をアメリカで販売する役割を担っていた森村商事がアメリカへ視察に行った際、IBMの前身であるC-T-R社の計算機を見て、その能力の高さから輸入したいと考え、日本での代理店契約の締結につながります。

1950年代

1950年代はコンピューター時代の幕開けともいえる時代です。

当時、データ処理といえば「パンチ・カード・システム(PCS)」といわれるパンチカードを利用してデータ処理を行う機器を用いるのが一般的で、IBMはPCSの最大の共有業者のひとつでしたが、IBMは世界に先駆けて電子データ処理マシンの大量生産に着手します。

日本アイ・ビー・エムでは1958年に計算センターを新設し、世界最初のコンピュータのひとつであり、従来のパンチ・カード・システム(PCS)よりも早く大量にデータを処理することができるIBM 650を設置しました。驚くことにIBM650は当時、世界で販売されていたコンピュータの半数以上を占めたといわれており、IBMの2代目社長であるトーマス・J・ワトソン・ジュニアはIBM650を「コンピュータ界のT型フォード」と称したそうです。

計算センターが新設された1958年には、日本原子力研究所(現・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)にIBM 650が設置され、1959年には気象庁に浮動小数点数演算ハードウェアを搭載したIBM 704が設置されるなど、日本におけるコンピューター時代が本格的にはじまります。

1960年代

1960年代の日本といえば、1960年に所得倍増論を唱えた池田勇人内閣が立ち上がり、エネルギー革命(石炭から石油への転換)やモータリゼーション、流通革命(スーパーマーケットの躍進)など様々な変化とともに、経済成長率が年平均10%をこえた時代ですが、この時代はオンライン・システムが進展した時代でもありました。

1964年、94カ国が参加した東京オリンピックにおいて、日本アイ・ビー・エムは日本初のリアルタイム・オンライン競技速報システムを構築し、種目や選手、試合結果など様々な情報を従来よりも早く世の中に届けることに成功しました。(今ではなかなか想像がつきませんが、東京オリンピック以前は公式記録が確定するのに数ヶ月を要していたそうです。)

また、東京オリンピック開催の翌年には、三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)が日本初のオンライン勘定システムを稼働させ、1966年には、八幡製鐵株式會社(現:新日鐵住金株式会)が鉄鋼生産管理リアルタイム・オンライン・システム「AOL」(All On-Line)を構築。いずれもIBMの技術が用いられ、IBMは日本のオンライン・システムの進展をリードしました。

1970年代

1970年代は、2度にわたるオイル・ショックによって世界経済に大きな混乱が生じた時代です。一方、1960年代に盛り上がりを見せたオンライン・システムがさらに進展し、情報化社会の到来が叫ばれ始めた時代でもあります。中でも新聞業界では、日本アイ・ビー・エムが日本経済新聞社や朝日新聞社とともに新聞制作システムを開発。従来、多くの手作業が必要であった新聞制作の電子化に成功し、新聞製作の飛躍的な効率化を実現しました。

1980年代

家庭やオフィスにワープロなどのコンピュータが普及し始めた1980年代。日本アイ・ビー・エムでは、野洲工場にコンピュータ一貫生産体制が確立されます。また、金融の自由化の波を受け、三菱銀行(現、株式会社三菱東京UFJ銀行)がIBMのIMS(IBMが開発・販売する、メインフレーム専用のデータ管理システム。)やADSG(超大規模プロジェクトの推進手法)を活用し、第3次オンライン・システムが開発されるなど、ビジネスインフラのIT化が加速します。

1990年代

1990年代に入ると、商用インターネット接続サービスが開始されるなどの影響もあり、家庭や民間企業へのパソコン普及が進みます。そして、パソコンの普及に大きな影響を与えたもののひとつに、日本アイ・ビー・エムが1990年に開発した基本ソフト、「DOS/V」の存在があげられます。

当時の日本では、各パソコンメーカーが独自仕様の漢字ROMをパソコンに搭載して販売していたため、機能の拡張性や互換性が悪いだけでなく、価格も高いなど多くのデメリットがありました。そんな中、日本アイ・ビー・エムが開発した「DOS/V」は、世界標準規格のPC/AT互換機上で日本語表示を可能にしました。これは、パソコンの低価格化にもつながり、家庭や民間企業へのパソコン普及が進展するきっかけとなりました。

当時の人気機種であるNECの「PC-9801US」の248,000円に対して、コンパックのDOS/Vパソコン「Prolinea 3/25 zs」は128,000円と圧倒的な価格優位をもち、DOS/Vパソコンは市場に驚きを与えました。

右:NECの「PC-9801US」提供元

2000年代

2000年代は、ADSLやFTTHなどインターネットの高速化が進み、メールやメッセンジャー、掲示板、SNSなど、それまで一部の人しか利用していなかったWebサービスが世の中に広く浸透していった時代です。また、それまでテキスト中心だったデータは、画像や音声、動画など、よりリッチなデータも加わり、インターネット利用者の増加とともにデータ量の爆発的な増加につながっていきます。

そんな中、日本アイ・ビー・エムが2000年に開発したのが、テキストマイニング・ツールの「TAKMI(Text Analysis and Knowledge Mining)」です。TAKMIは、非構造化データと呼ばれるテキストや音声、画像などを分析するテキストマイニング・ツールで、自然言語処理技術を用いて、日本語の文脈から単語間の関係を特定することを可能にし、インターネットの様々なデータ分析に活用されています。

また、IBMは2015年には新しいビジョンとして「コグニティブの時代」の到来を提唱しています。こちらについては、次章で解説していきます。

IBMの提唱する「コグニティブの時代」とは何か?

コンピュータの世界を牽引してきたIBMが2015年に打ち出した「コグニティブの時代」とは一体どのようなものなのでしょうか。ここでは、「コグニティブの時代」の意味やキーとなる「コグニティブ・コンピューティング」について解説します。

「コグニティブの時代」について、日本アイ・ビー・エムのHPでは以下のような説明がなされています。

“これまでにない規模で学習し、目的を持って推論し、人と自然にかかわり合うことが可能なシステム「コグニティブ・コンピューティング」の力で、ビジネスが、産業が、そして世界が大きく変わる”

一見、AIのようにも思えますが、日本IBMの武田浩一氏(東京基礎研究所技術理事)によると、“コグニティブ・システムは人の意思決定を支援するという明確な目的意識を設計思想の中心にする”と言っており、ここがAIとの大きな違いとしています。

何かしらの対象を知覚(インプット)し、認識・解釈して判断(アウトプット)する際、単に与えられた情報を処理する機械ではなく、自律的に推論・学習するシステム。それが、IBMが「AI」ではなく「コグニティブ」という概念を使って説明する所以といえます。

IBM Watsonとは

IBM Watsonは、先に述べた「コグニティブ・コンピューティング・システム(Cognitive Computing System)」であり、自然言語を理解・学習し人間の意思決定を支援するものです。Watsonという名は、本記事の「1950年代」のパートの解説で触れたトーマス・J・ワトソン・ジュニアの父親であり、実質的なIBMの創業者ともいえるトーマス・J・ワトソン・シニアが由来と言われています。

IBM Watsonの活用事例

IBMの「コグニティブ・コンピューティング」の概念とIBM Watsonについて解説したところで、最後にIBM Watsonの活用事例をいくつかご紹介したいと思います。

人材管理

Watson Works

データやAI、ブロックチェーン技術を活用し、職場復帰や施設管理、職場の安全性に関する意思決定を支援するソリューション。

ヘルスケア

Micromedex with Watson

医師が最良の治療決定を行うにあたり、治療の選択肢や薬剤の作用など、エビデンスに基づく情報にアクセスできる他、看護師による投薬方法の迅速な取得、中毒情報の専門家による毒性や成分、リスク等について詳細な回答の取得が可能なソリューション。

セキュリティ

QRadar Advisor with Watson

セキュリティ・アナリストの日常的な調査業務を自動化し、実用的なフィードバックを提供してくれるソリューション。

リスク管理

IBM OpenPages with Watson

AIデータを活用し、リスクや法規制への適合、管理、モニタリング、レポート作成などを支援するソリューション。

まとめ

今回は、日本アイ・ビー・エムの歴史やビジョン、「コグニティブの時代」について解説しました。1937年の創立以来、日本のオンライン・システム化や情報化社会の進展をリードし続けてきた日本アイ・ビー・エム。2015年に新たに打ち出したビジョン、「コグニティブの時代」の到来に向けた取り組みは今後も注目です。

![フリーコンサルタント向け[高額報酬]案件紹介- 戦略・業務改革・IT・人事などの案件を紹介 - Professionals On Demand](https://pod.jp/consulnews/wp-content/themes/consulnewsver03/images/banner/bn_sp.jpg)

![フリーコンサルタント向け[高額報酬]案件紹介[独立後の営業補助に][案件情報メールでご紹介]- 戦略・業務改革・IT・人事などの案件を紹介 - Professionals On Demand](https://pod.jp/consulnews/wp-content/themes/consulnewsver03/images/banner/bn_mid.jpg)